病人:“醫師,我檢查出頸內動脈狹窄,現在也吃得、動得,需要處理嗎?”

黔西南州人民醫院神經外科主任、主任醫師劉龍生:“肯定需要規范治療”。

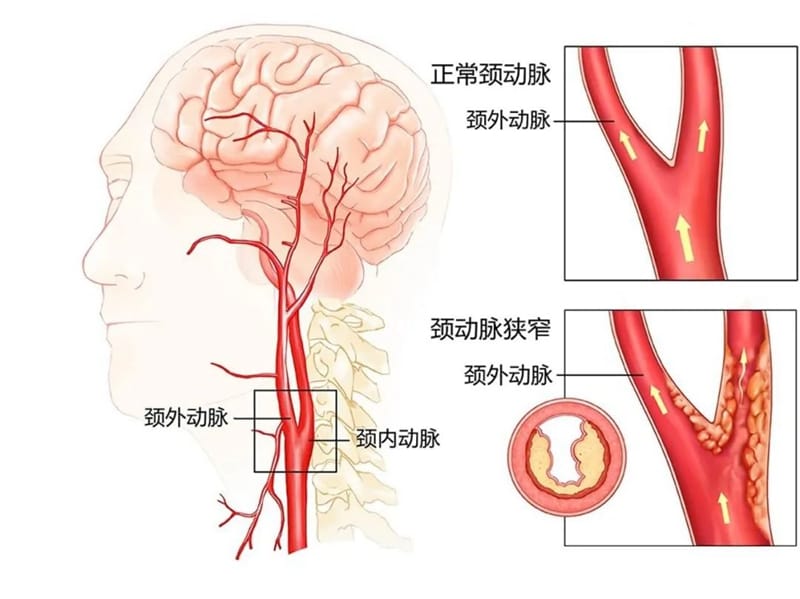

劉龍生:頸動脈是心臟向大腦供血的主要血管。頸動脈狹窄多是由于頸動脈的粥樣斑塊。頸動脈狹窄性病變和腦缺血性卒中的關系非常密切。舉個例灌溉稻田的溝渠堵塞了,部分禾苗就要枯萎,如果全部堵塞了禾苗就會全部枯死。同樣的道理頸動脈狹窄了就會導致腦供血不足,嚴重者則達到腦梗死。腦梗死沒有及時的處理將會對病人及家庭帶來災難性的打擊。

文獻表明,頸動脈狹窄程度>75%的患者中,1年內發生卒中的可能性為10.5%,5年內為30%~75%;頸動脈狹窄程度在70%~90%且合并腦缺血的患者中,1年內將有26%~28%發生卒中。由此可見,頸動脈狹窄性病變和腦缺血性卒中密切相關。

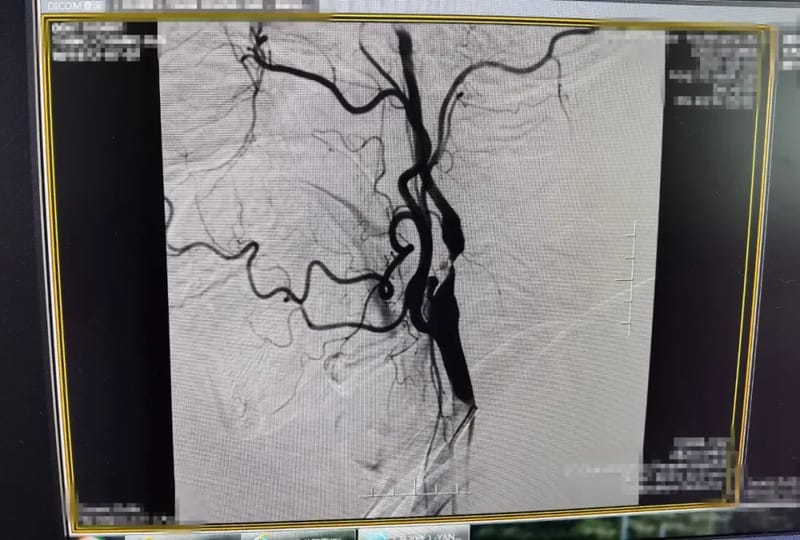

術前造影頸內動脈嚴重狹窄

人們逐漸認識到,導致缺血性腦卒中的重要原因之一是頸動脈斑塊,頸動脈狹窄,并開始注重對這一疾病的篩查和早期干預治療。目前,美國已建成腦卒中移動篩查網絡,每年開展頸動脈內膜剝脫手術(CEA)約20萬例,中風的死亡率大幅度下降。而我國目前開展CEA手術比例不到2%,因老百姓對此類手術不理解、恐懼、以及不能帶來立竿見影的療效,不能接受此類手術,仍然需要更大規模的宣傳和普及,讓患者、家屬、醫生和醫療衛生相關人員都充分認識到頸動脈系統疾病和卒中間的關系,充分認識到早期干預治療的重要性。

術中取出來的斑塊

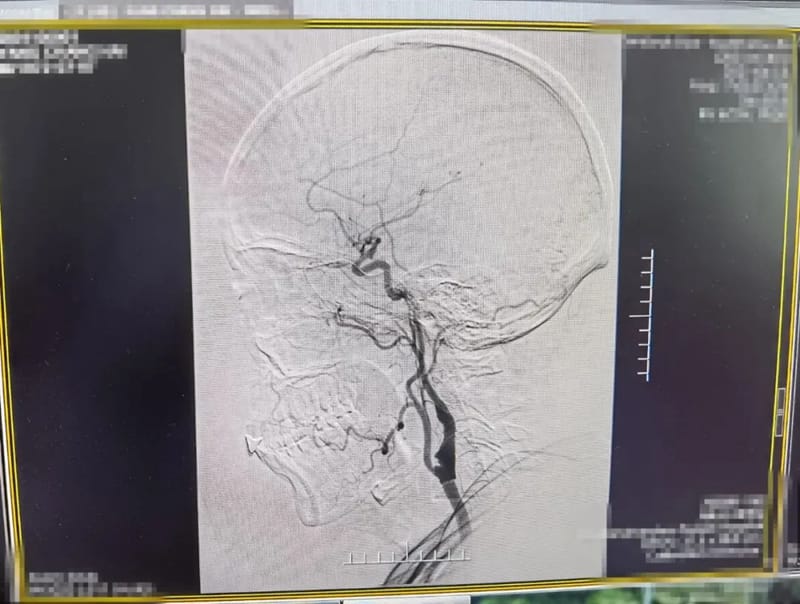

近幾年,我國專家在腦中風篩查及干預試點中發現,許多病人由于頸動脈狹窄引致的中風體征,如肢體活動障礙、失語、聽力減退甚至喪失、視網膜或黃斑病變以及視力明顯下降等,在頸動脈狹窄解除后,均得到了明顯改善或恢復。核磁共振腦灌注影像上更是可以清晰地反應出缺血灌注區域在解除頸動脈狹窄后,重新恢復灌注的影象。

通過對頸動脈狀況的篩查,既可對狹窄不其嚴重的患者及早給以行為指導或藥物干預,延緩其狹窄進展,又可對狹窄嚴重的患者采取介入或手術治療,去除其發生中風的病源,減少中風的發生。

頸動脈篩查的方法比較簡便,是一種非創傷性且費用不高的檢查。狹窄嚴重的患者通過頸部聽診就可發現,使用頸部B超檢查可發現絕大部分狹窄患者,并可判定其狹窄程度。

術后造影頸內動脈狹窄明顯改善

進一步的檢查可以進行CT血管造影、核磁共振檢查,或直接進行血管造影,以便明確狹窄的程度、范圍,還可以對斑塊的性質進行判別,早期發現不穩定的斑塊,及時處理,預防更嚴重的血管事件或卒中的發生。

頸動脈狹窄的主要危險因素有:高血壓、高血脂、高血糖、長期吸煙史、長期大量飲酒等等,過去嚴重頸動脈狹窄者幾乎都在60歲以上,但近來40多歲乃至年紀更輕的病人越來越多。一般認為,頸動脈狹窄的年輕化與高血壓、糖尿病、動脈硬化年輕化有關,與情緒、生活和工作壓力有密切關系。因此,45歲以上、具有以上兩項危險因素者應接受頸動脈篩查。

術后患者恢復良好

從上述頸動脈狹窄的危險因素看,它們和卒中具有相同的危險因素,反過來更說明頸動脈狹窄性病變和卒中間的密切關系。這些危險因素包括高血壓病、糖尿病、血脂異常,或是說高脂血癥,這三條又被稱為代謝綜合征。危險因素還包括吸煙、酗酒、肥胖、年齡。

對于存在頸動脈硬化或狹窄甚至閉塞、有卒中危險的患者來說,降糖、降脂、降壓是重要的預防措施:同時要治療原發病,控制肥胖、酗酒、抽煙等危險因素:稀釋血液、預防血栓形成,即進行抗血小板治療。

我院神經外科目前已經成熟開展此項技術,通過術后隨訪術后患者卒中發生率或者是再發生率(有的手術病人為卒中后手術的)為零。歡迎廣大患者到院咨詢,早期干預頸動脈狹窄降低卒中發生率提高生存質量。

科普專家

劉龍生 神經外科主任,主任醫師,中國研究型醫院神經重癥委員。2017—2018入選黔醫人才計劃,于中國神經外科殿堂級醫院天壇醫院訪問學習并以優秀成績結業,同年入選中國研究型醫院神經重癥委員。返院后逐步將大體神經外科帶入顯微神經外科,開展了多部位顯微鏡顱內腫瘤切除,腦血管畸形團塊切除,神經內鏡下顱底中線區腫瘤切除,脊柱脊髓疾病的手術治療,以及三叉神經痛的多選擇性治療。

Copyright 黔西南布依族苗族自治州人民醫院 All Rights Reserved.

黔ICP備17001746號-1貴公網安備 52230102000043號